二次相続とは何か。相続税が高くなりやすい理由や早見表・シミュレーションなどを解説

二次相続とは何か。相続税が高くなりやすい理由や早見表・シミュレーションなどを解説

難易度:

執筆者:

公開:

2025.09.10

更新:

2025.12.30

二次相続では、子の相続税負担が大幅に増加するリスクがあることをご存知でしょうか。

一次相続では配偶者の税額軽減により相続税がかからなかった場合でも、二次相続では基礎控除の減少や特例の適用制限により、想像以上の税負担が発生する可能性があります。実際に、一次相続と二次相続の合計税額を比較すると、対策の有無で数百万円から数千万円の差が生まれるケースも珍しくありません。

この記事では、二次相続の基本的な仕組みから具体的な対策方法などを分かりやすく解説します。早見表やシミュレーションを活用して、あなたの家族状況に最適な相続税対策を見つけていきましょう。

サクッとわかる!簡単要約

本記事を通じて二次相続の仕組みや税制の落とし穴を理解すれば、将来の想定外の負担を未然に防ぐことができます。シミュレーションや早見表を活用することで、家族構成や資産規模に応じて自分の家庭に当てはめて考えられるのも大きなメリットです。さらに、一次相続の分け方次第で二次相続の税額がどう変わるのかを具体的に知り、配偶者居住権や生前贈与といった有効な対策を学ぶことで、将来にわたって安心できる相続設計が可能になります。この記事を読むことで、『一次をこう分ければ、二次でどの程度効くのか』が腹落ちするため、専門家への相談時にも前提と要望を明確に伝えられ、ムダのない検討に直行できます。

目次

二次相続とは?一次相続との基本的な違い

二次相続とは、一次相続で法定相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する相続のことです。具体的には、夫婦のうち一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなることで起こる2回目の相続を指します。

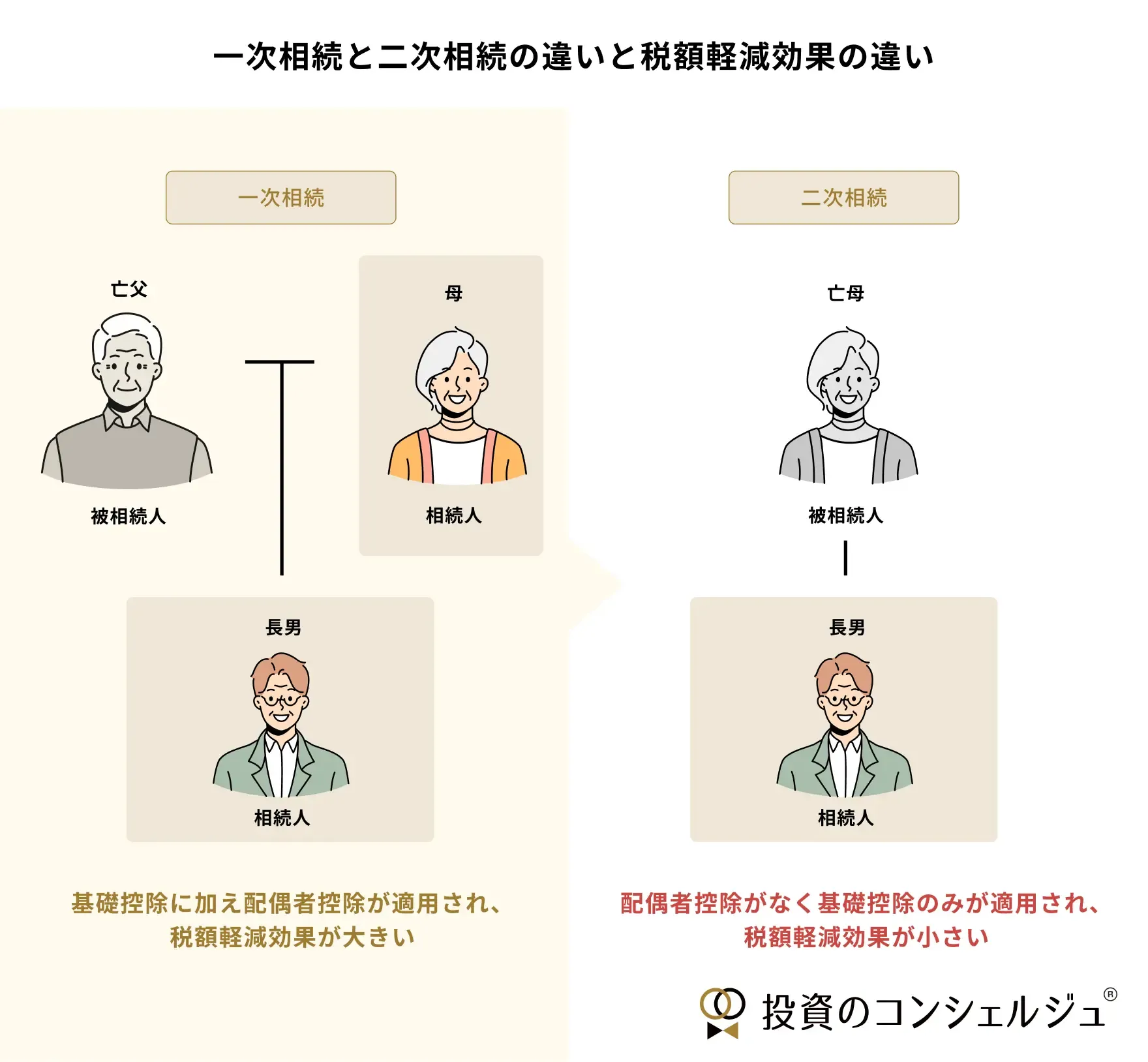

一次相続と二次相続の重要な違いは、法定相続人の構成にあります。一次相続では「配偶者+子」が相続人となりますが、二次相続では「子のみ」となるため、相続税の計算や適用できる特例に大きな影響を与えます。

二次相続の定義と発生パターン

二次相続は、両親が連続して亡くなる際の2回目の相続として発生します。例えば、父・母・子2人の4人家族において、最初に父親が亡くなり母親と子が相続する場合が一次相続、その後母親が亡くなり子だけが相続する場合が二次相続です。

発生パターンとしては、夫婦の年齢差が比較的小さい場合に短期間で連続して起こることが多く、特に高齢の夫婦では数年以内に二次相続が発生するケースが見られます。

一次相続と二次相続の相続人の違い

一次相続と二次相続では、法定相続人の人数と構成が大きく異なります。

| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |

|---|---|---|

| 法定相続人の構成 | 配偶者 + 子 | 子のみ |

| 配偶者の税額軽減 | 適用可能 (1億6,000万円または法定相続分まで非課税) | 適用不可 |

| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × (配偶者+子数) | 3,000万円 + 600万円 × 子の数 |

【具体例(夫婦+子2人の家族の場合)】

| 相続段階 | 法定相続人数 | 基礎控除額 | 配偶者の税額軽減 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 一次相続 | 3人(配偶者+子2人) | 4,800万円 | 最大1億6,000万円 | 節税制度あり |

| 二次相続 | 2人(子2人のみ) | 4,200万円 | なし | 税負担が重くなりやすい |

一次相続では配偶者が法定相続人に含まれるため、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで相続税が非課税)という節税制度を活用できます。

しかし、二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、この特例は適用できません。また、法定相続人の人数が減ることで基礎控除額も縮小し、結果として相続税の負担が重くなる構造となっています。

二次相続で注意すべき3つのポイント

二次相続で特に注意すべきポイントは以下の3点です。

相続税負担の急激な増加

配偶者の税額軽減が使えないうえ、基礎控除額も減少します。一次相続では相続税がかからなかった場合でも、二次相続では高額な税負担が発生する可能性があります。

相続トラブルの発生リスク

仲裁役となる親がいないため、子同士の遺産分割協議がまとまらず、相続争いに発展するケースが増加します。

手続きの複雑化

一次相続の手続きが完了する前に二次相続が発生すると、数次相続として扱われ、必要書類や手続きが複雑になります。

二次相続で相続税が高くなる6つの理由

二次相続では一次相続と比較して相続税の負担が重くなる傾向があります。これは配偶者の優遇制度が適用されないことや、法定相続人数の減少による各種控除額の縮小が主な要因です。

基礎控除額が600万円減少する

二次相続では法定相続人の数が一次相続より1人減るため、基礎控除額が600万円減少します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されるため、この減少は課税対象額の直接的な増加につながります。

例えば、夫婦と子2人の家族において、一次相続の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。しかし、二次相続では4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、600万円分多く課税されることになります。

配偶者の税額軽減が適用できない

一次相続では配偶者の税額軽減により、配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで相続税が非課税となります。この制度は相続税の節税効果が極めて高く、多くの一次相続では相続税額を大幅に抑える役割を果たしています。

しかし、二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、この優遇制度を一切利用できません。そのため、同じ財産額であっても二次相続の方が相続税額が高くなる仕組みとなっています。

配偶者の税額軽減に関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。

生命保険・死亡退職金の非課税枠が縮小する

二次相続では生命保険金と死亡退職金の非課税枠も縮小します。これらの非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人減ることで500万円分の非課税枠が失われます。

具体的には、一次相続で法定相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税ですが、二次相続で法定相続人が2人になると1,000万円までしか非課税になりません。この500万円の差額に対して、相続税が課税されることになります。

小規模宅地等の特例を適用できないケースが多い

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度です。しかし、二次相続では適用できないケースが増える傾向があります。

一次相続では配偶者が被相続人と同居していることが多いため、小規模宅地等の特例を比較的容易に適用できます。しかし、二次相続では子が被相続人(配偶者)と同居していることが要件となるため、別居している子が多い現代では特例の適用が困難になりやすいのです。

また、家なき子特例(同居していない子でも一定要件を満たせば特例を適用できる制度)の要件も年々厳格化されており、平成30年の税制改正により適用範囲が大幅に縮小されました。

小規模宅地等の特例については、こちらのQ&Aもご覧ください。

高い相続税率が適用されやすい

相続税は累進税率制度を採用しているため、課税対象額が増加するほど適用される税率も高くなります。二次相続では基礎控除額の減少や各種特例の適用制限により課税対象額が増加するため、より高い税率が適用される可能性があります。

相続税の税率は10%から最高55%まで8段階に分かれており、課税対象額が大きくなるほど税負担が急激に増加する仕組みです。特に課税対象額が3億円を超える場合には50%または55%の最高税率が適用されるため、二次相続での税負担が極めて重くなります。

遺産総額が多額になりやすい

二次相続では、一次相続で配偶者が取得した財産に加えて、配偶者固有の財産も相続対象となります。これにより、二次相続における遺産総額が一次相続時よりも大幅に増加するケースが少なくありません。

例えば、一次相続で配偶者が8,000万円を相続し、配偶者固有の財産が2,000万円あった場合、二次相続では合計1億円が相続対象となります。この合算効果により、二次相続では想定以上の相続税負担が発生する可能性があります。

二次相続の相続税早見表とシミュレーション

二次相続における相続税額を正確に把握するためには、家族構成や遺産総額に応じた具体的なシミュレーションが不可欠です。ここでは、相続人数別の基礎控除額と遺産総額別の相続税額を早見表で示し、実際の税負担を分かりやすく解説します。

以下の早見表とシミュレーションを参考に、あなたの家族状況に当てはめて二次相続の税負担を確認してみましょう(債務・葬式費用・非課税枠・小規模宅地等は不適用、端数は万円四捨五入しています) 。

二次相続における相続人数別の基礎控除額早見表

二次相続における基礎控除額は法定相続人の数によって決まります。基礎控除額を超える遺産に対してのみ相続税が課税されるため、まずは基礎控除額を正確に把握することが重要です。

以下の表は、一般的な家族構成における二次相続の基礎控除額を示しています。

| 子の人数 | 法定相続人数 | 基礎控除額 |

|---|---|---|

| 1人 | 1人 | 3,600万円 |

| 2人 | 2人 | 4,200万円 |

| 3人 | 3人 | 4,800万円 |

| 4人 | 4人 | 5,400万円 |

一人っ子の場合(基礎控除3,600万円)

一人っ子の二次相続では、法定相続人が1人のみとなるため基礎控除額は3,600万円です。遺産総額がこの金額を超える場合、超過分に対して相続税が課税されます。

一人っ子の場合は相続人が1人しかいないため、すべての財産を単独で相続することになります。そのため、適用される相続税率も高くなりやすく、特に遺産総額が大きい場合には注意が必要です。

子供二人の場合(基礎控除4,200万円)

子供二人の二次相続では、基礎控除額は4,200万円となります。遺産総額が4,200万円以下であれば相続税は発生しませんが、これを超える場合は課税対象となります。

子供二人の場合、遺産分割の方法によって各自の相続税額が変わります。法定相続分通りに分割する場合は各自2分の1ずつとなりますが、遺言書や遺産分割協議により異なる分割も可能です。

子供三人の場合(基礎控除4,800万円)

子供三人の二次相続では、基礎控除額は4,800万円となります。法定相続人が多いため基礎控除額が大きく、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、子の数が多い場合は遺産分割協議がまとまりにくく、相続トラブルに発展するリスクも高まります。事前に遺言書の作成や家族間での話し合いを行うことが重要です。

遺産総額別相続税額シミュレーション

遺産総額別の相続税額を具体的にシミュレーションすることで、二次相続における税負担の実態を把握できます。以下では、代表的な遺産総額における相続税額を子の人数別に示します。

なお、以下のシミュレーションは、小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠などを考慮しない基本的な計算に基づいています。実際の相続では各種特例の適用により税額が軽減される場合がある点に留意してください。

5,000万円の場合

遺産総額5,000万円の二次相続における相続税額は、子の人数によって大きく異なります。以下の表は課税遺産総額と相続税額の詳細を示しています。

| 子の人数 | 基礎控除(万円) | 課税遺産総額(万円) | 1人あたり課税価格(万円) | 1人あたり税額(万円) | 相続税総額(万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1人 | 3,600 | 1,400 | 1,400 | 160 | 160 |

| 2人 | 4,200 | 800 | 400 | 40 | 80 |

| 3人 | 4,800 | 200 | 66.7 | 6.7 | 20 |

子の人数が多いほど基礎控除額が大きくなり、相続税の負担が軽減されます。特に子3人の場合は、遺産総額5,000万円であれば一人当たりの税負担は10万円以下に抑えられます。

1億円の場合

遺産総額1億円の二次相続では、相続税の累進課税の影響により税負担が大幅に増加します。子の人数による税額の違いを以下の表で確認できます。

| 子の人数 | 基礎控除(万円) | 課税遺産総額(万円) | 1人あたり課税価格(万円) | 1人あたり税額(万円) | 相続税総額(万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1人 | 3,600 | 6,400 | 6,400 | 1,220 | 1,220 |

| 2人 | 4,200 | 5,800 | 2,900 | 385 | 770 |

| 3人 | 4,800 | 5,200 | 1,733.3 | 210.0 | 630 |

遺産総額1億円では、一人っ子の場合に最も高い税率が適用されるため、相続税額が1,800万円を超える高額な負担となります。複数の相続人がいる場合は税負担の分散効果により、一人当たりの負担を軽減できます。

2億円の場合

遺産総額2億円の二次相続では、相続税の最高税率に近い水準が適用されるため、高額な税負担が発生します。以下の表で子の人数別の税額を確認してみましょう。

| 子の人数 | 基礎控除(万円) | 課税遺産総額(万円) | 1人あたり課税価格(万円) | 1人あたり税額(万円) | 相続税総額(万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1人 | 3,600 | 16,400 | 16,400 | 4,860 | 4,860 |

| 2人 | 4,200 | 15,800 | 7,900 | 1,670 | 3,340 |

| 3人 | 4,800 | 15,200 | 5,066.7(概算) | 820.0 | 2,460 |

遺産総額2億円では、一人っ子の場合の相続税負担が5,000万円近い金額になります。このような場合は、生前贈与や各種特例の活用による事前の相続税対策が不可欠です。

一次相続の分割方法ごとで見る二次相続税額比較

一次相続における遺産分割の方法は、二次相続の相続税額に決定的な影響を与えます。配偶者の税額軽減を最大限活用することが必ずしも最適ではないことを、具体的な数値で確認しましょう。

以下の表は、遺産総額2億円の家族(配偶者と子2人)における分割方法別の税額比較です。

| 分割パターン | 配偶者相続額 | 相続額 | 一次相続税額 | 二次相続税額 | 合計税額 | 節税効果 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| パターン1(配偶者優遇) | 1億6,000万円 | 各2,000万円 | 540万円 | 2,140万円 | 2,680万円 | - |

| パターン2(法定相続分) | 1億円 | 各5,000万円 | 1,350万円 | 770万円 | 2,120万円 | 560万円 |

| パターン3(均等分割) | 約6,700万円 | 各約6,700万円 | 1,809万円 | 260万円 | 2,069万円 | 611万円 |

この比較結果から、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用する従来の方法(パターン1)よりも、バランスの取れた分割を行う方が全体の税負担を大幅に軽減できることが明らかです。

特に注目すべきは、均等分割(パターン3)では配偶者優遇分割(パターン1)と比較して611万円もの節税効果が得られる点です。これは、二次相続まで見据えた総合的な相続税対策の重要性を示しています。

二次相続対策の具体的な方法

二次相続における相続税負担を軽減するためには、一次相続の段階から戦略的な対策を講じることが重要です。配偶者の財産を可能な限り減らし、子の世代に効率的に財産を移転することが基本的な考え方となります。

以下で、実践的かつ効果的な二次相続対策の具体的な方法を詳しく解説します。

一次相続での遺産分割を工夫する

一次相続における遺産分割は、二次相続の税負担を左右する重要な要素です。配偶者の税額軽減を活用しつつも、二次相続での税負担増加を防ぐバランスの取れた分割方法を選択する必要があります。

効果的な遺産分割を行うためには、財産の性質を理解し、将来の価値変動や収益性を考慮して分割対象を決定することが重要です。

収益物件は子が相続する

賃貸アパートや駐車場などの収益物件は、一次相続の段階で子が相続することが二次相続対策として有効です。

収益物件を配偶者が相続すると、物件の評価額に加えて継続的な家賃収入により配偶者の財産が増加し続けます。その結果、二次相続時の課税対象が増えてしまうためです。

例えば、月額家賃収入100万円の賃貸アパートを配偶者が相続した場合、年間1,200万円ずつ配偶者の財産が増加します。配偶者が10年間生存すれば、この収益だけで1億2,000万円の財産増加となり、二次相続の課税対象額を大幅に押し上げてしまうのです。

一次相続で子が収益物件を相続すれば、家賃収入は子に帰属します。財産増加分は二次相続の課税対象から除外され、結果として相続税の大幅な軽減につながります。

値上がりが予想される資産を事前に移転する

将来的な値上がりが予想される資産は、評価額が低いうちに子へ移転することが重要です。特に再開発予定地の土地や成長企業の株式などは、一次相続の段階で子が相続することで、二次相続時の評価額上昇による税負担増加を回避できます。

国税庁の路線価は毎年7月に公表されますが、再開発や大型商業施設の建設により土地価格が短期間で2~3倍に上昇するケースも珍しくありません。このような資産を配偶者が保有し続けると、二次相続で想定外の高額な相続税が発生する可能性があります。

また、上場企業の株式についても、業績好調により株価が大幅に上昇する場合があるため、将来性のある銘柄は早期に次世代へ移転することが賢明です。

一次相続時に不動産を小規模宅地等の特例を活用して子へ渡す

被相続人の自宅などの居住用不動産は、小規模宅地等の特例を活用して子が相続することが効果的です。この特例により、330㎡までの居住用宅地の評価額を80%減額できるため、大幅な節税効果を期待できます。

一次相続では配偶者が自宅を相続するケースが多いですが、配偶者は配偶者の税額軽減により相続税負担が軽減されるため、小規模宅地等の特例の効果を十分に活用できません。子が自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用することで、特例の節税効果を最大限に発揮できます。

ただし、子が小規模宅地等の特例を適用するためには、被相続人と同居していることや家なき子特例の要件を満たすことが必要です。適用要件については事前に税理士に相談し、確実に特例を活用できる体制を整えておくことが重要です。

配偶者居住権を活用する

配偶者居住権は2020年4月に創設された新しい制度で、配偶者の居住確保と二次相続対策を両立できる仕組みです。自宅の「所有権」と「居住権」を分離し、配偶者が居住権を取得することで、配偶者の生活を保障しながら二次相続の課税対象額を軽減できます。

配偶者居住権を設定した場合、自宅の評価額は「所有権の価額」と「配偶者居住権の価額」に分かれます。配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅するため、二次相続では課税対象となりません。

この仕組みにより、実質的に自宅の評価額の一部を二次相続の課税対象から除外する効果があります。

配偶者居住権の評価額は、配偶者の年齢や建物の耐用年数などにより決定されます。一般的に配偶者の年齢が高いほど居住権の価額は低くなり、所有権の価額が高くなるため、二次相続対策としての効果が大きくなります。

生前贈与による財産移転を行う

生前贈与は、配偶者の財産を計画的に減らし、二次相続の課税対象額を軽減する有効な手段です。贈与税の基礎控除や各種特例を活用することで、税負担を抑えながら財産移転を実現できます。

生前贈与による二次相続対策では、贈与のタイミングと方法が重要になります。

なお、2024年以降は暦年贈与の持戻し期間が「3年」から「7年」になりました。つまり、相続発生前7年以内に行われた贈与は、相続に加算しなければなりません。

ただし、以下のように経過措置が設けられています。

| 相続開始日 | 持戻し期間(加算対象となる期間) |

|---|---|

| 2024年1月1日~2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |

| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~相続開始日まで(4~7年間で徐々に延長) |

| 2031年1月1日以降 | 相続開始前7年間 |

2031年以降は「相続開始前7年間」が持戻しとなり、完全に7年ルールが適用されます。また、3年を越える4年間の贈与については「合計100万円まで持戻し不要」という軽減措置があります。

年110万円の暦年贈与を活用する

暦年贈与は最も一般的な生前贈与の方法で、年間110万円までの贈与については贈与税が非課税となります。配偶者が子や孫に対して毎年110万円ずつ贈与を行うことで、配偶者の財産を着実に減らすことができます。

例えば、配偶者が子2人と孫4人の合計6人に対して毎年110万円ずつ贈与を行った場合、年間660万円の財産減少効果があります。配偶者が10年間生存すれば、合計6,600万円の財産を二次相続の課税対象から除外できます。

暦年贈与を実施する際は、贈与契約書の作成や贈与資金の確実な移転など、税務調査に対応できる適切な手続きを行うことが重要です。また、定期贈与と認定されないよう、贈与時期や金額に変化を持たせることも必要です。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2024年からは年間110万円の基礎控除も併用できるようになり、制度の利便性が向上しています。

この制度は、将来的な値上がりが見込まれる財産の贈与に特に有効です。贈与時点の評価額で相続税が計算されるため、その後の価値上昇分については相続税の課税対象から除外されます。

生前贈与に関しては、以下のQ&Aもあわせて参考にしてみてください。

生命保険を活用する

生命保険は、相続税の節税効果と納税資金の確保を同時に実現できる優れた相続対策ツールです。特に二次相続対策においては、配偶者を被保険者とする生命保険に加入することで、相続税の非課税枠を活用しながら財産移転を行えます。

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、二次相続においても一定額まで相続税が課税されません。また、生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象とならず、確実に指定した相続人に財産を移転できる利点があります。

配偶者が一時払終身保険に加入し、子を受取人に指定することで、現金を生命保険に転換して相続税の軽減を図れます。さらに、生命保険金は相続開始直後に支払われるため、相続税の納税資金としても活用できる実用性の高い対策方法です。

生命保険を活用した相続税対策は、以下の記事も参考にしてみてください。

二次相続における注意点とリスク

二次相続では一次相続とは異なる特有のリスクや注意点が存在します。

家庭裁判所の統計によると、二次相続における遺産分割調停の申立件数は一次相続の約1.8倍となっており、相続トラブルが発生しやすい傾向が明確に表れています。

相続税の負担増加だけでなく、相続手続きの複雑化や家族間トラブルの発生など、多面的なリスクへの対応が必要です。

相続トラブルの発生リスク

二次相続では、仲裁役となる親がいないため、子同士の遺産分割協議がまとまりにくく、相続争いに発展するリスクが高まります。特に遺産の大部分が不動産で構成されている場合や、相続人間で経済状況に大きな格差がある場合は、トラブルが長期化する傾向があります。

一次相続では配偶者が中心となって遺産分割を進めることが多いため、子同士の対立は表面化しにくいものです。しかし、二次相続では子が直接対峙することになり、これまで潜在していた感情的な対立や不公平感が一気に噴出する可能性があります。

相続トラブルを防ぐためには、配偶者が生前に遺言書を作成し、明確な遺産分割方針を示すことが重要です。また、家族会議を定期的に開催し、相続に関する考え方や希望を事前に共有しておくことで、二次相続時のトラブルを大幅に軽減できます。

推定相続人の調査も効果的な対策です。詳しくは、こちらの記事で解説しています。

相続放棄が制限されることがある(再転相続)

二次相続が一次相続の熟慮期間中(相続開始から3か月以内)に発生する場合、再転相続として特殊な取り扱いがなされます。この場合、二次相続の相続人は一次相続と二次相続の両方について承認・放棄の判断を行う必要があり、相続放棄に制限が生じます。

| 組み合わせパターン | 一次相続 | 二次相続 | 可否 | 備考・理由 |

|---|---|---|---|---|

| パターン① | 相続放棄 | 相続放棄 | 可能 | 両方とも相続放棄が可能 |

| パターン② | 相続放棄 | 相続承認 | 可能 | 一次相続を放棄し、二次相続のみを承認 |

| パターン③ | 相続承認 | 相続承認 | 可能 | 両方とも相続承認(最も一般的なケース) |

| パターン④ | 相続承認 | 相続放棄 | 不可 | 父の相続放棄をすると、父から相続した祖父の財産を相続する権利も放棄したことになってしまうため |

再転相続では、一次相続を単純承認した場合、二次相続のみを放棄することはできません。二次相続を放棄すると、一次相続に対する相続権も承継できないためです。これは相続の一体性を保つための法的な制限で、相続人にとっては選択肢が狭まる結果となります。

例えば、父親の相続(一次相続)で多額の債務があることが判明し、母親が熟慮期間中に亡くなった場合、子は一次相続と二次相続を一体として判断する必要があります。一次相続の債務を引き継ぎたくない場合は、二次相続の財産も含めて放棄しなければならない可能性があります。

なお、二次相続における熟慮期間の起算は、民法916条のとおり「再転相続人が自己のために相続開始を知った時」です。

数次相続発生時の手続きが複雑になる

一次相続の遺産分割協議が完了する前に二次相続が発生する場合を、「数次相続」といいます。数次相続では、一次相続と二次相続の手続きを同時に進める必要があり、必要書類の準備や相続税申告の手続きが大幅に複雑化します。

数次相続では、一次相続の遺産分割協議に二次相続の相続人も参加する必要があるため、協議の当事者が増加し、合意形成が困難になる傾向があります。また、相続登記においても通常とは異なる手続きが必要となり、司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。

相続税申告では、一次相続と二次相続の申告期限がそれぞれ設定されるため、短期間で複数の申告書を作成する必要があります。特に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用関係が複雑になるため、税理士による専門的な判断が必要です。

障害者控除・未成年者控除の減額

一次相続で障害者控除や未成年者控除を適用した相続人については、二次相続における控除額が減額される場合があります。これらの控除は相続人の生涯にわたって利用できる総額に上限があるため、一次相続での利用分は二次相続で控除できる金額から差し引かれます。

障害者控除の控除額は、85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者の場合は20万円)を乗じて計算されます。今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限される点には注意が必要です。

一次相続で控除を利用した場合、二次相続では残りの控除可能額のみが適用されます。

なお、具体例は以下のとおりです。

| 項目 | 一次相続(父死亡時) | 二次相続(母死亡時) |

|---|---|---|

| 子の年齢 | 40歳 | 45歳 |

| 85歳までの残り年数 | 45年 | 40年 |

| 本来の控除額計算 | 45年 × 20万円 | 40年 × 20万円 |

| 本来の控除額 | 900万円 | 800万円 |

| 実際の適用額 | 900万円(すべて控除枠を使っている状況) | 0円 |

未成年者控除についても同様で、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が上限となります。一次相続での利用により二次相続での控除額が減少するため、どちらの相続でより効果的に控除を活用するかを事前に検討することが重要です。

ケース別二次相続対策

家族構成や財産内容によって、最適な二次相続対策は大きく異なります。子の人数、不動産の割合、総資産額などの要素を総合的に考慮し、それぞれの状況に最も適した対策を講じることが重要です。

一人っ子の場合の対策

一人っ子の二次相続では、すべての財産を1人で相続するため相続税の負担が最も重くなります。基礎控除額も3,600万円と少なく、高い税率が適用されやすいため、早期からの計画的な対策が不可欠です。

一人っ子の場合は相続人が分散しないため、生前贈与による財産移転の効果が限定的です。そのため、配偶者居住権の活用や生命保険の非課税枠を、最大限に利用することが重要な対策となります。

主な対策方法

- 配偶者が生命保険に年間保険料500万円で加入

- 配偶者居住権を設定し、自宅の評価額を分離

- 収益物件は一次相続で子が取得

- 暦年贈与を活用し、年間110万円ずつ財産移転

また、一人っ子の場合は将来的に配偶者や子への相続も発生するため、次世代への財産移転も含めた長期的な視点での対策が必要です。

子供二人の場合の対策

子供二人の二次相続では、基礎控除額が4,200万円となり、一人っ子と比較して相続税の負担を軽減できます。また、遺産分割により相続人一人当たりの取得額が分散されるため、累進税率の影響も抑制できます。

兄弟間での公平性を保ちながら、効果的な相続税対策を実施することが重要です。特に一方が親と同居している場合は、小規模宅地等の特例の適用を考慮した遺産分割を行う必要があります。

主な対策方法

- 生命保険の非課税枠1,000万円(500万円×2人)を最大活用

- 同居している子が自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用

- 収益物件や値上がり予想資産は一次相続で分割して子が取得

- 配偶者は現金・預金を中心に相続し、生前贈与で財産移転

兄弟間の相続分に大きな差が生じる場合は、代償分割(一方が多く相続し、他方に代償金を支払う方法)の活用も検討します。この方法により、不動産の共有を避けながら公平な遺産分割を実現できます。

子供三人の場合の対策

子供三人の二次相続では、基礎控除額が4,800万円となります。相続人が多いことで遺産分割の選択肢も広がり、より柔軟な相続税対策を実施できるでしょう。

一方で、相続人が多いほど遺産分割協議がまとまりにくくなるリスクもあります。事前に家族間での話し合いを重ね、全員が納得できる分割方針を決定しておくことが重要です。

主な対策方法

- 生命保険の非課税枠1,500万円(500万円×3人)を最大活用

- 不動産・金融資産・事業用資産をバランスよく3人で分割

- 同居の有無に応じて小規模宅地等の特例を適用

- 配偶者は最低限の財産のみ相続し、大部分を一次相続で子に移転

子供三人の場合は、各自の職業や居住地、経済状況を考慮した個別の対策も効果的です。例えば、事業を継承する子には事業用資産を、遠方に住む子には現金・金融資産を相続させるなど、実情に応じた分割を行います。

不動産が主な遺産の場合

遺産の大部分が不動産で構成されている場合は、特に慎重な二次相続対策が必要です。不動産は分割が困難で流動性も低いため、相続税の納税資金不足や遺産分割トラブルのリスクが高まります。

不動産中心の遺産では、小規模宅地等の特例の活用が相続税軽減の鍵となります。また、不動産の共有は将来的なトラブルの原因となるため、可能な限り単独所有となるよう分割方法を工夫する必要があります。

主な対策方法

- 一次相続で同居している子が自宅を単独相続

- 小規模宅地等の特例により自宅の評価額を80%減額

- 収益不動産は管理能力のある子が相続

- 配偶者は現金・預金と生命保険で生活資金を確保

納税資金対策

- 配偶者が生命保険に加入し、保険金を納税資金に充当

- 収益不動産の家賃収入を納税資金として蓄積

- 必要に応じて不動産の売却も検討

不動産の評価については、税理士と不動産鑑定士の連携により適正な評価額を算定し、過大な相続税負担を回避することも重要です。

特に広大地の評価や貸宅地の評価など、専門的な判断が必要な不動産については、事前に評価額を確認しておくことをおすすめします。

この記事のまとめ

二次相続における相続税負担は、一次相続での対策の有無によって大きく左右されます。配偶者の税額軽減が適用されない二次相続では、基礎控除の減少や各種特例の適用制限により、想定以上の税負担が発生する可能性があります。

しかし、適切な対策を早期から実施することで、数百万円から数千万円規模の節税効果を実現できます。一次相続での戦略的遺産分割や早期からの生前贈与、小規模宅地等の特例の戦略的適用などを通じて、相続税対策を進めましょう。

また、家族間でコミュニケーションをとることも重要です。必要に応じて専門家のサポートを受けて、円満な相続を実現しましょう。

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

関連記事

関連する専門用語

二次相続

二次相続とは、最初の相続(一次相続)で財産を受け取った配偶者などが亡くなったときに発生する、次の世代への相続のことを指します。たとえば、父親が亡くなった際に母親が相続し、後にその母親が亡くなったときに子どもたちが財産を受け継ぐのが二次相続です。 一次相続と二次相続では、相続人の構成や控除額が異なるため、全体としての相続税負担が大きく変わることがあります。したがって、長期的な視点から財産の分け方や相続税対策を計画することが重要になります。

一次相続

一次相続とは、家族の中で最初に亡くなった人(通常は父親や母親など)の死亡により発生する最初の相続のことを指します。たとえば、父親が亡くなったときに母親と子どもたちが遺産を相続する場合、それが一次相続にあたります。この段階では、配偶者が相続人となることで「配偶者の税額軽減」などの特例が適用されやすく、相続税の負担を大きく抑えることができます。しかし、のちに母親が亡くなった際には二次相続が発生し、その時に相続税負担が大きくなるケースもあるため、一次相続の段階から長期的な視点での相続対策が求められます。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、相続税における特例の一つで、亡くなった方の配偶者が相続する財産について、一定の金額までは相続税が課されない、または大きく軽減される制度です。 具体的には、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までの相続について、配偶者には相続税がかからないという非常に大きな優遇措置です。 これは、夫婦の共同生活によって築かれた財産を配偶者が引き継ぐことを社会的に保護するための制度です。配偶者がその後亡くなった場合に、残された財産が再度相続税の対象になるため、一時的な繰延べ的性格も持ちますが、結果として相続税の負担を大きく軽くする効果があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

相続対策

相続対策とは、財産を円滑に次世代へ引き継ぐために行う事前準備のことを指します。主に、相続税の負担を軽減するための税務対策、遺産分割を円満に進めるための法務対策、資産を有効活用するための運用対策が含まれます。相続対策を適切に行うことで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、資産の価値を守ることができます。 税務対策としては、生前贈与や生命保険の活用、不動産の組み換え、小規模宅地の特例の適用などが挙げられます。生前贈与では、基礎控除を活用した暦年贈与や相続時精算課税制度を利用することで、相続税の負担を軽減できます。生命保険は、非課税枠を利用して相続税の負担を抑えつつ、受取人がスムーズに資金を受け取れるため、納税資金の確保にも有効です。また、不動産を賃貸用不動産に組み換えることで、相続税評価額を引き下げることが可能となります。 法務対策としては、遺言書の作成や信託の活用が重要です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな遺産分割が可能となります。公正証書遺言を作成すれば、遺言の内容が法的に保護され、確実に実行されます。信託を活用することで、認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産の管理を適切に行うことができます。 運用対策としては、資産の組み換えや分散投資を通じて、相続財産の価値を維持・向上させることが重要です。不動産や株式などの資産は、相続税評価額や流動性を考慮しながら適切に管理する必要があります。特に、不動産を活用する場合は、賃貸経営を通じて資産価値を高めることで、相続時の財産評価を最適化できます。 相続対策は、相続発生前に計画的に進めることが重要です。特に、税務・法務・運用の各対策をバランスよく検討し、総合的な視点で取り組むことが求められます。そのため、税理士や弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と協力しながら、長期的な視点で計画を立てることが推奨されます。早期の準備を行うことで、円滑な資産承継が実現でき、相続人の負担を軽減することができます。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

生命保険金非課税枠

生命保険金非課税枠とは、被相続人が亡くなったときに遺族が受け取る生命保険金について、一定の金額まで相続税がかからないという制度です。非課税となる金額は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この枠内であれば、受け取った保険金に対して相続税がかからず、遺族の生活を支える資金として有効に活用できます。この制度は、遺族の経済的負担を軽減するために設けられており、資産の一部を保険金という形で残す際に非常に有効です。

暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、後の相続で相続税の一部が軽減される制度です。たとえば、父が亡くなった後に母が続けて亡くなったような場合、子が受け継ぐ財産には、すでに父の相続時に相続税が課せられていることがあります。 このように短期間で同じ財産に対して繰り返し課税が行われることを避けるため、前回の相続で実際に負担した相続税の一部を、今回の相続税から差し引くことができます。控除額は、前回の相続税額と今回の取得額の割合、経過年数に応じて計算され、公平な課税を実現する仕組みとして重要です。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続税の計算において、相続人が20歳未満(2022年4月1日以降は18歳未満)の未成年者である場合に、その人が成人になるまでの生活費や教育費を補うために相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。 控除額は「(20歳または18歳-相続時の年齢)×10万円」で計算され、控除しきれなかった分がある場合は、他の相続人が負担している相続税から引き続き控除を受けることができます。この制度は、未成年者が十分な経済的基盤を持たずに財産を相続する状況において、その将来の生活を支える趣旨で設けられています。

障害者控除

障害者控除とは、所得税や住民税を計算する際に、本人や扶養している家族が障害者である場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。この控除によって、課税される所得額が減り、その結果として支払う税金も軽減されます。 対象となる障害の程度や認定方法には基準があり、「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」といった区分ごとに、控除額も異なります。たとえば、同居している特別障害者を扶養している場合は、最も高い控除額が適用されます。障害者手帳や医師の診断書などを提出することで、障害の状態が確認され、控除の適用が認められます。これは障害を持つ人やその家族の経済的負担を軽減するための税制上の配慮であり、年末調整や確定申告で手続きすることが必要です。

代償分割

代償分割とは、相続において遺産を現物で平等に分けることが難しい場合に、一部の相続人が特定の財産を単独で取得し、その代わりに他の相続人に現金などを支払って調整する方法です。たとえば、相続財産が一つの不動産しかないとき、その不動産を1人の相続人が引き継ぎ、他の相続人にはその分に相当する金額を支払うといったケースが該当します。 これにより、財産の形を変えることなく円満な分割がしやすくなります。代償分割は、財産の価値を正確に評価したうえで合意が必要であり、トラブルを避けるためには専門家の助言を受けることが重要です。

遺言書

遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

非課税枠

非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。

累進税率

累進税率とは、所得が高くなるほど段階的に税率が上がる仕組みを累進税率といいます。一定の所得幅ごとに「税率区分」という階段が設けられており、課税所得がその階段を上がるごとに、超えた部分に対してより高い税率が適用されます。 この方式は所得が多い人ほど税負担能力が高いという考え方に基づいており、税負担の公平性を保ちつつ、低所得者の可処分所得を守ることを目的としています。投資で得た利益や給与収入が増えると、課税所得が上がり累進税率の高い区分に入る可能性があるため、資産運用の計画を立てる際には、控除の活用や課税所得の把握が重要になります。

配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた住まいに、その配偶者が相続後も引き続き住み続けることができる法的な権利です。これは2020年の民法改正によって新しく設けられた制度で、特に高齢の配偶者が安心して暮らし続けられるようにするための仕組みです。 たとえば、自宅の所有権は子どもなど他の相続人が相続したとしても、配偶者は自分の生活の場を奪われることなく、その家に住み続けることができます。この権利は、財産分けの方法を柔軟にし、残された配偶者の生活を守る役割を果たします。資産運用や相続対策を考えるうえでも重要なポイントとなります。

再転相続

再転相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続の開始前に亡くなっていた場合、その人の相続権がさらに次の相続人に引き継がれる仕組みのことです。 たとえば、父が亡くなって相続が発生する前に、相続人である長男が先に亡くなっていた場合、長男の子(つまり孫)が父の財産を相続することになります。これは相続の権利が連続して移転していくという意味で「再転相続」と呼ばれます。 この仕組みを理解しておくと、資産運用における相続対策や遺言の準備において、誰が財産を受け取ることになるのかを正確に把握できるようになります。